「見ざる、言わざる、聞かざる」と「三猿」

弁護士 松本 素彦

神奈川県弁護士会36期の同期旅行として、令和4年10月の中ころ、日光東照宮に行って参りました。30数年前に家族旅行として行って以来のことであり、個人的には懐かしい思い出の地を辿るという意味がありました。

かつての旅行で、日光東照宮の「三猿」を見たとき、手で目を覆い、口を覆い、耳を覆って外部からの情報を一切遮断している様子が彫刻されていましたので、「自分にとって都合の悪いことや相手の過ちを、見たり、聞いたり、言わないようにしよう」(英訳表現は“See no evil, hear no evil, speak no evil”)という程度の戒めと思っていましたが、それでは少し皮相的で中身がないとも思い、もっと深い意味があるのではなかろうかと考え、改めて「三猿」を

拝見いたしました。

すると、日光東照宮には「三猿」以外にも、8面にわたって全部で16匹も猿が彫られていたのです。そして、これらは、人の生き方を描いたストーリーになっており、出生時から始まり、幼少期、青年期、大人の時期、さらに4つの大人の時代と8面のストーリーが展開されていて、「三猿」は、その中の幼少期として彫られていたものでした。

改めて「三猿」の意味を周囲のガイドさんたちに聞いたところ、その意味は、幼少期には「悪いものを見たり、言ったり、聞いたりしない方がよい」という戒めになっているとのことでした。

しかし、これでは大人として生きる教訓とはなりません。ましてや真実を貴ぶ我々法律家の生きる指針とはなりません。そこで、いろいろ調べたところ、これとは真逆の「三猿」が埼玉県秩父市にある秩父神社の社殿に彫られていることが分かりました。

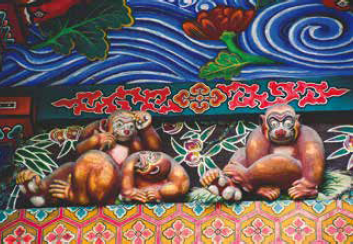

ネットで写真を見ると、その猿たちは、かっと大きく目を見開き、口を大きく開き、大きな耳を立てている猿たちで、愛嬌よく寄り添って並んでおりました。

そして意味するところは、物事を「よく見て、よく聞いて、よく話そう」という願いが込められているとのことであり、地元では、「お元気三猿」として親しまれていると

のことでありました。

これで救われた気分になりました。特に法律家としては、真実に目を背けたり、耳をふさいだり、口を閉ざしたりすることはできません。秩父神社の「お元気三猿」のような生き方こそが理想的なものだと思っていたからです。

因みに、日光東照宮の「三猿」も、秩父神社の「お元気三猿」も、徳川家ゆかりの寺社の彫刻で、名工「左甚五郎」の作品だと言われています。しかし、年代的には、秩父神社の「お元気三猿」は家康が造らせ、日光東照宮の「三猿」は三代将軍家光が造らせており、秩父神社の「お元気三猿」の方が日光東照宮の「三猿」よりも先に造られていたとのことでありました。

お陰様で有意義な同期旅行となりました。